甘えと甘ったれ

甘やかして大丈夫?

私の子どもは中学の3年間を、サドベリースクールという自由な学校で過ごしました。このブログでも紹介しましたが、この学校には授業がなく、先生もいません。子どもは絵を描いたり、ゲームをしたり、昼寝をしたり、好きなことをやって過ごしています。そんな学校のことを話すと、「そこまで甘やかして大丈夫? 甘えた人間になっちゃうんじゃない」と言われることがあります。たしかに外から見ると甘やかしに見えるかもしれません。でも、実際には、このような自由な教育の方が子どもの自立は早まるのです。なぜそうなるのかについて、今回は考えてみたいと思います。

まず、「甘えが」がいいか悪いかという話の前に、確認したいことがあります。それは、この世に人に甘えずに生きていられる人はいるのかということです。たとえば、専業主婦のいる家庭では、父親はあまり家事をしません。炊事や洗濯、掃除などの多くは母親まかせ。これって「甘え」の一種じゃありませんか。本来、自分のパンツぐらいは自分で洗うのが当然でしょう。

「何を言っている。その代わり私は働いて家計を支えている」と反論が返ってきそうですね。そう、たしかに父親は働いて家計を支えている。そういう意味では、仕事もせずに家事だけをやっている母親も夫に甘えているといえそうです。もう、おわかりですね。そう、「甘える」こと自体は悪くなく、誰だって人に甘えて生きている。正確にいえば「甘えあって」生きています。「甘える」という言葉を「支える」に置き換えると、わかりやすいかもしれません。どんな人も一人で生きることは不可能で、誰もが「甘えあって」、いや「支えあって」生きているのです。

問題は、甘ったれの気持ち

だから、「甘え」そのものが悪いわけではありません。問題があるとすれば、「甘え」が一方的になっている場合でしょう。たとえば、誰かがあなたに甘えてきて、あなたはその人に甘えられない。そんな不公平があったら嫌ですよね。この場合は「甘え」が「甘えあい」になっていない。「甘え」というより「依存」に近い状態です。そして、実はあなたの身近に、これに近い関係の相手がいるはずです。そう、他でもない、あなたのお子さんです。

親子は「甘えあい」が成立しにくい関係です。なぜなら、身体的にも精神的にも親のほうが大きな存在だからです。とくに日本の場合は家父長制度の影響からか、親の権限が強い家庭が多いようです。このような家庭では、親は子どもをしつける存在であり、子どもは親の指示に従わなければなりません。親の権限が大きく、厳しい家庭では、「甘え」のバランスが崩れがちです。「甘え」が「甘えあい」にならず、一方的な「依存」になるからです。そして皮肉なことに、親が甘えを許さずに厳しくすればするほど、子どもの甘えは依存の色あいを濃くしていきます。このような状態は、「甘え」というより、「甘ったれ」と呼ぶべきでしょう。

「甘え」と「甘ったれ」

「甘え」は相互の「甘えあい」の余地を残していますが、「甘ったれ」は一方的な依存です。そして、子どもの「甘ったれ」の度あいは、親の権力の大きさに比例して大きくなっていきます。たとえば、「壁」になぞらえて考えてみましょう。いま、あなたの隣に壁があるとします。コンクリートでできた頑丈な壁。このような壁であれば安心して寄りかかれますよね。一方、その壁が「衝立」のように薄っぺらいものだったらどうでしょうか。体重を預けて寄りかかれますか。できませんよね。「おっとっと」と衝立ごと倒れてしまうからです。

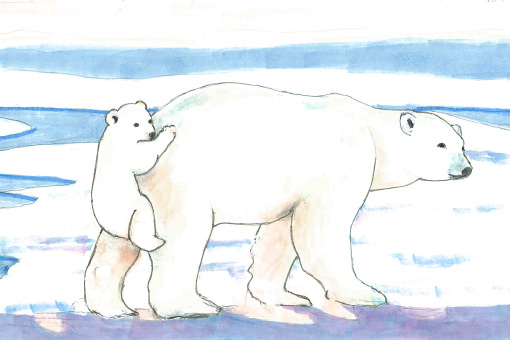

子どもにとって親という存在は、不動の壁に近いもの。壁が大きく、頑丈であればあるほど、子どもは自分の足で立とうとせずに、身を預けて寄りかかってきます。つまり、親への依存度を高めていきます。逆に、壁が薄くて軽い場合はどうでしょう。それが薄っぺらい衝立だとわかったとたん、子どもは寄りかかるのをやめ、二本の足で立とうとします。つまり、親の権力が大きく、子どもを支配しようとすればするほど、甘えは依存に変わりやすく、甘ったれの気持ちが強くなります。反対に、親の権力を小さくして、子どもの自由を最大限に保障すると、子どもは親に寄りかかることをやめ、自立していきます。いちいち指図したり、命令したりするほうが、むしろ子どもを甘やかすことになるのです。

子どもに「自由」を手渡すこと。それは同時に「責任」をも手渡すこと。自分の人生について自分で考え、行動してくださいということです。

親から自立して、ひとりの人間となった子どもは、年齢にかかわらず他者として尊重できるようになります。そうなれば、親と子の間にあった「支配――被支配」の関係性は消え、人間として対等な「甘えあい」の関係性が成立します。その対等な関係性の中で、周囲の大人から温かく見守られながら自分らしく育っていく。これが、「サドベリー教育」が目指している人間成長のプロセスなのです。

(イラスト:中田晢夫)